ニュース

-

2026.01.17

お知らせ

1/22前売り券完売とプログラム順変更のお知らせ

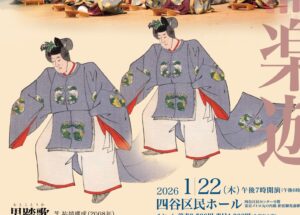

1/22開催「伶楽舎雅楽コンサートno.44新春を寿ぐ」の前売り販売は上限枚数に達したため終了いたしました。

当日券はホール受付にて、18:00より販売予定です。また曲順についてですが、

第1部

舞楽 喜春楽第2部

男踏歌(芝祐靖構成)

萌す波のかたち(山本和智作曲)となります。

チラシ記載の順と異なりますのでご注意くださいませ。

どうぞよろしくお願いいたします。 -

2026.01.07

演奏会

no.44聴きどころ③男踏歌

1月22日の公演では「新春を寿ぐ」というテーマにふさわしく、新春の宮中行事「男踏歌」を取り上げます。

男踏歌は、年が明けて初めての満月の前の晩に行われる年中行事でした。

内裏の清涼殿前庭で行われてから、院の御所や中宮、春宮などの邸宅を回り、また内裏に戻るという流れだったようです。踏歌の人々はまず庭前に参入し、「言吹」が祝詞や豊年を祈る詞を奏し、「絹鴨」「萬春楽」「此殿者」「竹河」「我家」などの歌を歌い舞を舞ったりし、ご馳走やお酒もふるまわれて、最後はご褒美の綿(真綿)を肩に被(かづ)けられて退出するのです。

『源氏物語』の「初音」の巻には、男踏歌の一団が、もう夜も開けようとする頃に六条院へやってくる場面が描かれています。薄雪が積もる中、若者らが「竹河」を歌う様子は「絵にも描きとどめがたらん」美しさ。翌朝になっても源氏の君は「萬春楽」を口ずさんで、息子の声もなかなか良かったなどと評したりするのです。

男踏歌は10世紀末には廃絶してしまい、音楽も舞も伝えられていませんが、今回は2008年に芝祐靖氏が節をつけた歌で新たに構成された男踏歌を上演いたします。

「萬春楽」や「我家」など、口ずさみたくなる節に、1000年前の男踏歌に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

-

2026.01.02

お知らせ

謹賀新年

旧年中は大変お世話になりました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2026年 丙午正月

さて、今月1月22日(木)は、

「伶楽舎雅楽コンサートno.44新春を寿ぐ」が開催されます。

https://reigakusha.com/home/concert/5121

「春を喜ぶ」と書く舞楽「喜春楽」、

古の新年の行事であった「男踏歌」、

そして、今回の委嘱新作、山本和智さんの「萌す波のかたち」

四谷区民ホール 19時開演です。

チケットまだお持ちでない方、どうぞ今すぐお申し込みください。

〈今後の自主公演〉(予定)

5月14日(木)19:00大和田さくらホール

伶楽舎雅楽コンサートno.45 遣唐使の雅楽(仮題)

(蘇合香序一帖、清上楽、舞楽 玉樹後庭花=客演・原笙会、他)

7月◯日14:00四谷区民ホール(予定)

大人も大歓迎!子どものための雅楽コンサート2026

(越天楽、楽器体験、舞楽、伊左治直「踊れ!つくも神〜童子丸てんてこ舞いの巻〜」他)

2027年1月30日(土)14:00 紀尾井ホール

伶楽舎第18回雅楽演奏会

(管絃「蘭陵王」、舞楽「萬歳楽」、藤倉大作曲 委嘱新作 他)

*写真は第17回雅楽演奏会より「秋庭歌一具」紀尾井ホール(2025.1.24) photo by 平舘平 -

2025.12.27

演奏会

no.44聴きどころ②山本和智作曲「萌す波のかたち」委嘱初演

来年1/22の伶楽舎雅楽コンサートno.44のテーマは「新春を寿ぐ」。作曲者の山本さんはこのテーマに添って、冬が終わり、ほんの僅かの春の萌(きざし)が芽吹く、そんなイメージで曲を書いてくださいました。〜 春は芽生えの季節。その「きざし」のさらにきざしから始まる今作品は、次第に上昇を続け、果ては双調に似た<春の音楽>を奏でます。それはさながら角ぐむ新芽のごとし。新しい春のための、言わば「生成する雅楽」として作曲しました。(山本和智)〜13人編成の新作、新春に、どうぞお聴ください。※作曲者プロフィール

【山本 和智(やまもと かずとも)】1975年山口県生まれ。和光大学人文学部文学科卒業。作曲は独学。2005年以降、欧米の作曲コンクールで1位受賞、入選を重ねる。世界的作曲家H.ラッヘンマンが審査員を務めた2009年度武満徹作曲賞で第2位となり、一躍日本国内でも注目を集めた。作曲の他、「特殊音楽祭」(2009~2020年)をはじめとするプロデュース面でも高い評価を得ている。現在、和光大学表現学部総合文化学科非常勤講師。https://kazutomoyamamoto.b-sheet.jp/ -

2025.12.19

演奏会

no.44聴きどころ①舞楽 喜春楽序・破

2026年正月の伶楽舎公演は「新春を寿ぐ」公演です。

正月の「男踏歌」を芝祐靖が復曲構成した曲、春の芽生えに着目した山本和智作曲「萌す波のかたち」、そして舞楽「喜春楽」を演奏します。

「喜春楽」は左方の4人舞で、陰陽五行思想では夏に配された黄鐘調の曲ですが、曲名に「春」が入っており、立春に春宮太管がこの曲を奏したとも言います。

今回は序と破四帖をたっぷりと舞い、演奏します。

「序」は拍節のない曲ですが、笙・篳篥・龍笛の自由な旋律が絡み合い、さらに舞をつけていて、なかなか単純な一筋縄ではいかない所が面白い曲です。

この序だけでもなかなか聞きごたえがありそうです。「破」は拍節のある曲で、ゆったり始まって徐々にテンポを上げていきます。

途中で、4人が向き合いながら跪いて蛮絵装束の袍の右肩を脱ぐのが「喜春楽」の特徴。右肩袒の後は、檜皮色の袍から、右袖だけ朱に縁どられた白色の下襲が覗くというコントラストのある色使いとなり、舞いながらゆっくり舞台を一巡するあたりは、少し「春庭花」にも似た舞ぶりです。最後の「重吹」では、舞ながら一列になって一人ずつ退場する入綾となりますが、一臈と三臈の舞人が左手を上げる時は、二臈と四臈の舞人は右手を上げるというように、互い違いとなるのが、他の曲とは違っていて面白く感じられます。

その他にも、鞨鼓の奏法が壱鼓掻といって、連打をしない奏法であるところなど、この曲ならではの特色の多い曲です。

雅楽らしい時間の流れる「喜春楽」で、新春を共に喜びましょう! -

2025.12.17

お知らせ

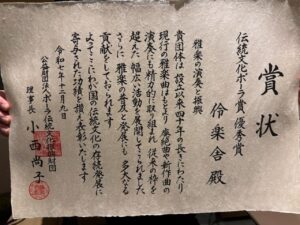

令和7年度 第45回 伝統文化ポーラ賞受賞

12月9日(火)にザ・ペニンシュラ東京に於いて、令和7年度 第45回伝統文化ポーラ賞贈呈式が執り行われ、伶楽舎は芸能部門の優秀賞を受賞いたしました。

伝統文化ポーラ賞授賞式の最後には雅楽《合歓塩》と芝祐靖作曲《舞風神 急》の2曲を演奏披露させていただきました。今回の受賞は、現行の雅楽古典曲以外にも、廃絶曲の復曲や正倉院楽器の復元演奏、現代作品の委嘱・演奏などに積極的に取り組み、国内外で幅広い活動を展開していること、自主企画として、年2回の定期公演、及び子どものための雅楽公演を継続していること、子どものためのCDやDVDの製作、毎年の「子どものための雅楽コンサート」の開催、小中学生や雅楽初心者を対象としたワークショップ、レクチャーコンサート等、解説を交えた親しみやすいコンサートを企画し、雅楽への理解と普及に努めている点が評価されました。

これまでにご指導ご鞭撻いただきました皆様、応援くださいました皆様に改めて深く感謝するとともに、今後も一層の精進をして、活動を重ねていきたいと存じます。

-

2025.10.25

お知らせ

「図鑑NEO 音楽」ポケット版発売

伶楽舎が協力した小学館の「図鑑NEO 音楽」のポケット版が出版されました。音楽クイズなど、図鑑にはなかったの内容もプラスされ、雅楽については6ページ分の写真や絵と説明があります。新書本版も是非お手に取ってご覧ください。 -

2025.09.24

ワークショップ

雅楽 歌物講習会

この度、雅楽の歌物の講習会を企画いたしました。

講習日:2025年11月20日(木)、11月27日(木)、12月4日(木)、12月11日(木)(全4回)

時間:18:30~20:00

場所:千日谷会堂本堂(JR中央総武線 信濃町駅から徒歩1分)

募集人数:限定20名程度

講習料:20,000円(和琴、笏拍子など楽器レンタル料含む)

講師:伶楽舎(石川高 ほか)雅楽の経験は問わず、広く皆さまのご参加をお待ちしております。

楽器を演奏していない人でも、手ぶらで講習会に参加できます。

楽器を演奏している人は、歌の伴奏(付物)を経験することもできます。

雅楽の歌物の種目をほぼ網羅できる、またとない機会です。他では歌えない芝祐靖先生作曲の神楽歌なども取り上げます。

是非、ご参加ください!詳細は演奏会情報のページよりご覧ください。

-

2025.07.26

お知らせ

伝統文化ポーラ賞優秀賞受賞のご報告

伶楽舎のこれまでの演奏、普及活動の実績などが評価されての受賞で、大変光栄で、これからの活動にも勇気を頂きました。何より、過去に芝祐靖師も受賞されているこの賞の受賞を大変栄誉に思います。心より感謝申し上げます。襟を正して、一層の精進を重ね、雅楽と向き合ってまいります。*伝統文化ポーラ賞優秀賞「永年努力精進され、優れた業績を残して今後とも一層の業績を上げることが期待でき、後進の指導・育成においても継続的に努力し実績をあげている個人または団体を顕彰します。」 -

2025.05.24

演奏会

雅楽コンサートno.43終了しました

伶楽舎雅楽コンサートno.43芝祐靖作品演奏会その5伶楽舎40周年記念5月21日(水)渋谷大和田さくらホールにて無事終了いたしました!多くのお客様にお越しいただき、熱心に芝先生の作品を聞いて頂き、本当にありがとうございました。伶楽舎公演としては初めての大和田さくらホール、いかがでしたでしょうか。「青葉の舞」を上演するにあたって、仙台大崎八幡宮さまには多大なるご協力を頂き、大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。芝祐靖作品、まだまだご紹介したい作品、もう一度聞いて頂きたい作品、たくさんあります。今後とも折に触れ取り上げていきたいと思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします!舞台写真撮影:平舘平