ニュース

-

2019.07.01

演奏会

「子どものための雅楽コンサート2019」のお知らせ

夏休み恒例の「子どものための雅楽コンサート」を今年も7月27日(土)に開催します。

雅楽の楽器を一つずつ音を出しながら紹介し、名曲「越天楽」や舞楽「落蹲」といった古典曲や、楽しい語りと雅楽による「ポン太と神鳴りさま」(芝祐靖脚本/作曲)を上演するコンサートです。

毎年、子どもにも大人にも好評をいただいております。

休憩時間には笙・篳篥・龍笛や打楽器の体験もできますよ!

日本に古くから伝わる雅楽を、ぜひお楽しみください。

詳細はこちら -

2019.06.11

演奏会

「伶楽舎雅楽コンサートno.35 青海波を聴く、観る」終了しました

伶楽舎雅楽コンサートno.35 青海波を聴く、観る、は大盛況のうちに終了しました。

お越しくださった皆さま、ご協力くださいました皆さま、本当にありがとうございました。演奏会は、どの曲も好評で、いつになくたくさんの方からご感想が寄せられています。特に、垣代を入れての管絃舞楽「青海波」の印象が強かったようで、仕立ておろしの新しい舞楽装束での上演は、手前味噌ながら、圧巻でした。本当にありがとうございました。

舞台写真撮影:平舘平 ©︎伶楽舎

-

2019.05.21

演奏会

雅楽コンサートno.35聴きどころ⑤舞楽装束

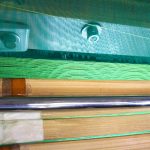

舞楽「青海波」の装束は、舞楽装束の中でもこの舞にしか使用されない別装束です。重ねた装束の一番上に着る袍は、萌黄色の顕文紗(けんもんしゃ)に青海波模様が織りだされ、さらにたくさんの千鳥がそれぞれ違う姿で刺繍されるというたいへん美しいものです。過日、京都にある織工房、大根屋さんをお訪ねし、青海波の袍を織る所を見学させていただくという貴重な機会をいただきました。

袍となる顕文紗を織る織機では、緯糸(よこいと)を巻いた杼(ひ)が水に浸され、濡れた状態で織られていきます。これは一本一本の糸が良く締まった状態で織るためだそうです。緯糸が乾くとそこだけ色が変わってしまいますから、織っている間はお手洗いにも行けないという繊細な作業。乾く間に布が縮まないよう、こまめに板を挟んで布を横に張ったり、織りあがった表地の出来を鏡に映して確認したりしながら作業なさっていました。

生糸をブラジルから輸入し、手織りから機械織りへと変わった現代でも、やはり繊細な作業の積み重ねによって、あの美しい青海波模様の布が生まれるのですね。織り上がった布には、さらに千鳥の刺繍が施されて仕立てられます。数えきれないほど沢山の作業と工夫、ご苦労を経て装束が出来上がることを実感し、感動いたしました。

この度の演奏会では、こうして新たに仕上げられた装束を井筒装束店様のご協力により使用させていただきます。袍、半臂、下襲、差貫、金帯、踏懸、太刀、平緒と、それぞれに美しい織と模様をもつ、青海波でしか用いられない装束の美しさも、どうぞご堪能下さい。

-

2019.05.13

演奏会

チケット完売御礼! 5/27雅楽コンサートno.35「青海波を聴く、観る」

おかげさまで、5/27伶楽舎雅楽コンサートno.35「青海波を聴く、観る」の前売りチケットは完売いたしました。

尚、本公演は満席につき、当日券の販売も予定しておりません。

恐れ入りますが、またの機会をご期待くださいませ。 -

2019.05.08

演奏会

雅楽コンサートno.35 聴きどころ④ 復元楽器による 蒼海波

名曲として親しまれている盤渉調「青海波」は、もとは平調だったということですが、その伝承は途絶えています。

さて、どんな音楽だったのでしょう。想像がふくらみます。今回のコンサートでは平調「青海波」再現の試みのひとつを、管絃の演奏でお楽しみいただきますが、「復元楽器による 蒼海波」ではさらに遡って、唐代の「青海波」はこんな感じでは?という演奏をお聴きいただきたいと思います。

古い旋律の流れを笙の合竹(あいたけ=和音)から拾い、柔らかい響きの復元楽器「竽(う)」と「大篳篥(おおひちりき)」の二重奏に構成してみました。

西域の湖からどんな風が吹いてくるでしょうか。(宮田まゆみ) -

2019.05.06

演奏会

雅楽コンサートno.35 聴きどころ③ 垣代

『源氏物語』に描かれた舞楽「青海波」の場面には「木高き紅葉の陰に四十人の垣代いひ知らず吹き立てたる」と書かれています。この垣代(かいしろ/ かきしろ)というのは青海波特有の作法で、かつては40人もの垣代が行列して「大輪」を作ったり、二つの「小輪」を作ってその人垣の中で舞人が装束を着改めて出てくる演出があったそうです。

今回はホール公演でスペースも人数も限られているため、こうした壮大な演出をそのままに行うことは難しいのですが、舞楽「青海波」の途中に、「詠」「垣代楽人音取」「唱歌」「垣代奏楽」といった垣代作法を入れての上演を試みます。

光源氏の声が迦陵頻伽のようであったために皆が涙したと記される「詠」は小野篁の作った漢詩ですが、今回はこれに伶楽舎音楽監督の芝祐靖が節をつけたものを唱えます。

「青海波」でしか見ることのできない、この垣代作法にもどうぞご期待ください。

-

2019.04.03

演奏会

雅楽コンサートno.35聴きどころ② 管絃「青海波」

「青海波」は、元々は平調だったものを、仁明天皇(在833-850)の勅命により盤渉調に渡した(移調した)と伝えられています。この平調の原曲は残念ながら失われてしまったようなのですが、実は古譜を探すと平調「青海波」の譜がいくつも残されています。どうやらこれらは現行の盤渉調「青海波」から渡されたようです。

実は古譜を探すと、この平調と盤渉調の他にも、黄鐘調と双調に「青海波」が載っていることがあります。黄鐘調の方は現在も演奏されていますが、双調でも「青海波」が演奏されていたというのは驚きでした。

「越殿楽」のように3つの調で演奏される曲は他にもありますが、4つの調で演奏される曲というのはとても珍しく、いにしえの人々の「青海波」への思い入れの大きさを感じます。今回の演奏会では、管絃にて、平調と盤渉調の「青海波」は全曲、双調と黄鐘調の「青海波」は抜粋して演奏いたしますので、どうぞお楽しみください。

-

2019.04.03

演奏会

雅楽コンサートno.35聴きどころ① 舞楽「青海波」

「青海波」といえば、「源氏物語」の紅葉賀で、源氏の君が頭中将と二人で舞い、そのひかり輝く美しさに皆が涙するシーンが有名です。実際、後白河法皇など上皇の五十賀の折には、40人もの垣代を伴う大掛かりな演出で、貴人が豪華な装束を身にまとって「青海波」を舞ったことが、記録に多く残されています。

「輪台」を序、「青海波」を破とするとされていますが、今回の公演では、「青海波」部分を、詠や吹渡といった垣代作法を小規模ながら取り入れた形で上演いたします。萌黄色の青海波模様の装束に千鳥の刺繍を施した豪華な装束、舞の間に挿入される垣代作法、小野篁の詩に節をつけた詠、男波・女波・千鳥懸と美しい名前の付いた打もの(打楽器)の奏法、波をイメージさせる舞の手。どれをとっても、いにしえよりこの舞が特別な扱いであったことがわかります。

貴人たちの青海波にはとても及びませんが、紅葉賀のシーンを思い浮かべながらご覧いただければ幸いです。 -

2019.01.07

お知らせ

謹賀新年

あけましておめでとうございます。

旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、深く御礼申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 2019年 元旦

・・・これからの自主公演予定・・・

□2019年5月27日(月)伶楽舎雅楽コンサートno.35 青海波を聴く、観る(四谷区民ホール)□2019年7月27日(土)伶楽舎子どものための雅楽コンサート2019 雅楽ってなあに?(千日谷会堂)

□2020年1月 伶楽舎雅楽コンサートno.36 芝祐靖復曲「盤渉参軍」全曲演奏(四谷区民ホール・予定)

-

2018.11.19

お知らせ

12/16第十四回雅楽演奏会「ぶらあぼ」に掲載

12月16日に開催される第十四回雅楽演奏会について、情報誌「ぶらあぼ」に掲載されました。